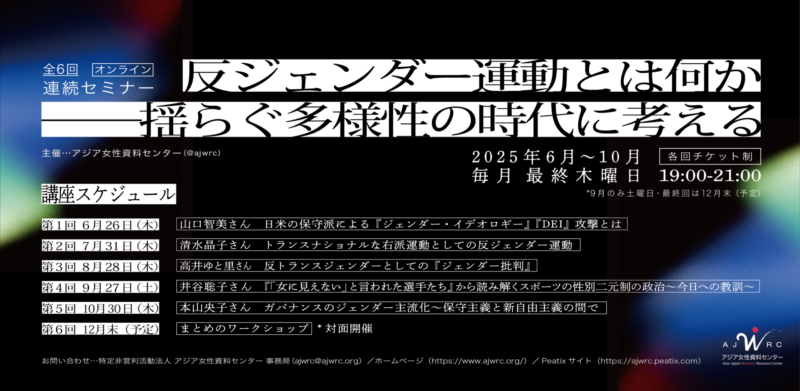

アジア女性資料センター主催

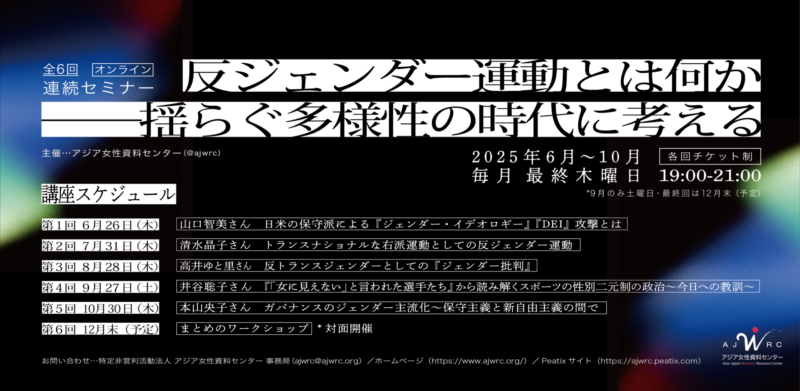

連続セミナー「反ジェンダー運動とは何か

──揺らぐ多様性の時代に考える 」(全6回)

開催のお知らせ

アーカイブあり!お気軽にご参加ください!

⬇️予約(Peatix)はこちら

https://ajwrc.peatix.com

🌟まだ間に合う!講座通しチケットはこちら

https://ajwrcseminar2025-12345.peatix.com/

今からでも、終了した回のアーカイブを含む講座全回(1~5回)をご受講いただけます。ぜひご利用ください。

* 販売しめきり:2025年10月31日(金) 21:00

◆趣旨

「ジェンダーはイデオロギー」「男女という2つの生物学的性別しか存在しない」として、DEI(多様性・公平性・包摂)推進を逆転させる「反ジェンダー運動」と呼ばれる動きが、アメリカをはじめ世界各地で台頭しています。さらにフェミニズムの中からさえ、性別は社会によってつくられるものではなく生まれつき決まっているという保守的考え方が台頭しつつあります。

しかし「ジェンダー」は、机上の空論ではありません。それは、あたかも不変の自然であるかのように本質化されてきた男女の差異、そして同じように本質化されてきたセクシュアリティ・人種・民族・国籍・障害などが交差する権力関係を読み解き挑戦するために、フェミニズム運動が現実と格闘しながら議論し鍛え上げてきた概念です。

この連続セミナーでは、「反ジェンダー運動」の台頭を批判的に検証するとともに、フェミニズムやクィアの運動にとって「ジェンダー」概念を獲得し鍛え上げることがなぜ重要かを再考し、困難さを増す政治的状況のなかで、現実に生きる人々への影響や、対抗策を考えていきます。

◆講座スケジュール

第1回

6月 26日(木)19:00~21:00【オンライン】

■山口智美さん「日米の保守派による『ジェンダー・イデオロギー』『DEI』攻撃とは」

<内容>

第二次トランプ政権下のアメリカでは「ジェンダー・イデオロギー」との闘いを名目として、DEI(多様性・公平性・包摂性)施策の廃止やトランスジェンダーやノンバイナリーなど性的マイノリティへの差別的政策が進められています。日本でも「ジェンダー」は長年保守派の批判対象であり、アメリカの動向も日本の保守派による言説や政策に影響を及ぼしてきました。アメリカと日本に焦点を当て、保守派による「反ジェンダー」の動きとそのつながりを読み解きます。

<講師プロフィール>

<講師プロフィール>

立命館大学教員。文化人類学、フェミニズムを専門とし、現代日本や米国における社会運動研究を行う。米国で約30年間暮らし、昨年日本に帰国。共著に『宗教右派とフェミニズム』、『海を渡る「慰安婦」問題』、『社会運動の戸惑い』など。

第2回

7月31日(木)19:00~21:00【オンライン】

■清水晶子さん「トランスナショナルな右派運動としての反ジェンダー運動」

<内容>

反ジェンダー運動の大きな特徴として、これがトランスナショナルかつ広範にわたる右派運動の重要な結節点として展開されてきている、という点を挙げることができます。現在の反ジェンダー運動の奇妙な先駆けの様相を持っていた2000年代の日本におけるジェンダー・バックラッシュとその前後を想起してもわかることですが、反「ジェンダー」運動は、人種主義とエスノセントリズム、そして反移民感情と、常に連関しています。この回では、現代の右派運動、とりわけ右派ポピュリズムとしての反ジェンダー運動について、考えてみたいと思います。

<講師プロフィール>

<講師プロフィール>

大学教員。専門はフェミニズム/クィア理論。著書に Lying Bodies: Survival and Subversion in the Field of Vision、『フェミニズムってなんですか?』、『読むことのクィア——続 愛の技法』など。繊細で愛情深いトイプードルとお調子者ハバニーズのうちの人。

第3回

8月28日(木)19:00~21:00【オンライン】

■高井ゆと里さん「反トランスジェンダーとしての『ジェンダー批判』」

<内容>

あらゆる制度・文化がジェンダー化された社会における構造的な性差別を捉えるには、ジェンダーの視点が欠かせない。しかし昨今、そうした蓄積に負うはずの一部のジェンダー/フェミニズム研究者が、ジェンダー概念の妥当性を否定するなどしている。その動機は「女性の安全」を名目としたトランスジェンダー排除だが、その帰結はあまりに自己破壊的である。今講演では、そうした動きにも注目しつつ、反トランスジェンダーとしての反ジェンダー運動について概観する。

<講師プロフィール>

<講師プロフィール>

群馬大学准教授。倫理学者。共著に『トランスジェンダー入門』、『トランスジェンダーQ&A』、編著に『トランスジェンダーと性別変更』、翻訳にショーン・フェイ『トランスジェンダー問題』など。

第4回

9月27日(土) 19:00~21:00【オンライン】

■井谷聡子さん「『「女に見えない」と言われた選手たち』から読み解くスポーツの性別二元制の政治〜今日への教訓〜」

<内容>

スポーツ界はその近代化の中で「生物学的性別」を定義、ルール化しようと試み、深刻な人権侵害を引き起こしてきた。この回では、今年邦訳が刊行されるマイケル・ウォーターズのThe Other Olympians: Fascism, Queerness, and the Making of Modern Sports が描く1930年代の性別確認検査をめぐる議論と今日の共通点について検討し、スポーツとファシズム、性別二元制について考える。

<講師プロフィール>

<講師プロフィール>

関西大学文学部教授。専門はスポーツとジェンダー・セクシュアリティ研究。著書に『〈体育会系女子〉のポリティクス―身体・ジェンダー・セクシュアリティ』、共著に『どうして体育嫌いなんだろうージェンダー・セクシュアリティの視点が照らす体育の未来』、責任編集に『エトセトラ Vol.6 特集スポーツとジェンダー』など。

第5回

10月30日(木)19:00~21:00【オンライン】

■本山央子さん「ガバナンスのジェンダー主流化~保守主義と新自由主義の間で」

<内容>

反ジェンダー・DEIが力を得ている背景には、保守主義だけではなく、「ふつうの人びと」の生活を犠牲にしてグローバリゼーションを推進する「意識高い系」エリートへの反発があります。ジェンダー平等は、どのようにしてグローバル・エリートの権力と結びつけて見られるようになったのでしょうか。この回では、「ジェンダー」概念やフェミニズムがどのように脱政治化されながら新自由主義ガバナンスの中に取り入れられてきたのかをふりかえり、ジェンダー主流化の意味を考え直してみたいと思います。

<講師プロフィール>

<講師プロフィール>

お茶の水女子大学特任リサーチフェロー。フェミニズム、開発、平和、環境の領域で社会運動に関わるかたわら、フェミニスト国際関係・国際政治経済学の視点から安全保障と外交を研究する。

第6回

■まとめのワークショップ【対面/関東】

12月13日(土)を予定

<内容>

coming soon…

◆講座詳細

日付:2025年6月〜10月の毎月【最終木曜日】19:00-21:00

*9月のみ土曜日・最終回は12/13(土)予定

情報保障:UDトークによるリアルタイム文字起こし(校正あり)

◇開催場所

第1~5回・・・Zoom によるオンライン開催 ※録画配信あり

※録画配信あり(次の回の開講まで、約1ヶ月間ご視聴いただけます)

※情報保障:UDトーク(校正あり)

第6回・・・対面(東京ウィメンズプラザ 視聴覚室)

◇参加費(各回ごと)

一般・・・1,500円

学生・経済的事情のある方・・・1,000円

寄付込み・・・2,000円、3,000円、5,000円、10,000円

※第6回のみ、一般¥1,000/学生・経済的事情のある方 ¥500

◇チケット購入はこちら(Peatix)

https://ajwrc.peatix.com

====================

<お問い合わせ>

アジア女性資料センター 事務局

メール:ajwrc@ajwrc.org

*回答にお時間をいただくことがあります。余裕をもってご連絡ください。

ホームページ:https://www.ajwrc.org/

Peatix:https://ajwrc.peatix.com

<アジア女性資料センターのSNS他>

Instagram/Threads: https://www.instagram.com/ajwrc/

Facebook: http://www.facebook.com/AJWRC

Bluesky: https://bsky.app/profile/ajwrc.org

Twitter(現X): https://twitter.com/AJWRC

STORES【機関紙販売中!】: https://ajwrc.stores.jp/

<講師プロフィール>

<講師プロフィール> <講師プロフィール>

<講師プロフィール>